La fotografia e le arti visive

Roberto Cavanna 20 febbraio 1995 (revisione dell’autore nel 2004/2005)

È ormai incontrovertibile che la fotografia abbia diritto di cittadinanza tra le arti figurative. Spesso però viene sminuita la responsabilità creativa dell’autore nella produzione di opere fotografiche, adducendo come pretesto l’eccesso di automaticità caratteristico di questo nuovo mezzo espressivo. Questo atteggiamento è stato alimentato poiché inizialmente non esistevano canoni estetici per la fotografia, all’infuori di quelli applicati alle altre arti figurative, specialmente alla pittura. Inoltre, il limitatissimo potere risolutivo dell’immagine chimica di allora, unito alla curiosità di riprodurre le fattezze e le espressioni umane con il nuovo mezzo, spingeva a privilegiare il ritratto, per cui la fotografia si trovò a competere con la ritrattistica, per la quale si era andato sviluppando nei secoli un gusto estetico, basato sulla composizione e sulla prospettiva, oltre che sull’uso del colore.

Ciò rese difficile lo sviluppo di una chiave di lettura propria della nuova forma espressiva, sia dal punto di vista dell’impatto emozionale e di significato che per l’eventuale valore estetico da attribuire all’opera finita.

Bisogna anche tener conto della differenza fondamentale tra il modo di procedere dei pittore e quello dei fotografo: il primo costruisce l’immagine per accrezioni, mentre il secondo è legato all’attimo fuggente. Ogni istante è unico, inesorabilmente differente dal precedente e dal seguente. Qualsiasi decisione razionale deve avvenire prima dello scatto, il quale è di per sé definitivo e non permette di accompagnare le tappe dei processo creativo in atto.

Questa necessità di immediatezza viene spesso interpretata come se l’abilità manuale fosse superflua, come se la “‘macchinetta” fosse capace di scattare da sola, prendendo decisioni capitali a ogni istante a vari livelli, tecnici, estetici, e di significato, indipendentemente da interventi umani. In realtà il sistema nervoso centrale dell’operatore è chiamato a coordinare in un istante una varietà di elementi codificanti che tiene immagazzinati nella sua struttura operativa. La produzione di un’immagine fotografica implica l’interazione tra una realtà fattuale e le istanze inconscie del fotografo: ne risulta una su[pe]r-realtà, configurata dal rapporto tra vari elementi, alcuni derivanti da decisioni coscienti dell’autore, altri, imponderabili, derivanti da sue istanze inconscie. Questa interazione tra conscio e inconscio è parte integrante del linguaggio fotografico. La carica espressiva di una fotografia sarà direttamente proporzionale all’investimento emozionale dell’autore.

In tempi più recenti la tendenza dei costruttori è quella di produrre apparecchi fotografici sempre più sofisticati, capaci di determinare e impostare automaticamente le variabili da controllare per ottenere un’immagine “corretta”. Ma anche quando le macchine avranno imparato perfettamente (?!) “come” fare una fotografia, non potranno mai decidere “quale” fotografia fare.

Nelle arti figurative in genere la realizzazione di un’opera è preceduta da una elaborazione progettuale, sia mentale che grafica, la quale costituisce uno schema, un itinerario da tener presente durante tutto il percorso, al quale andranno apportate eventuali modifiche o migliorie.

Un tale iter è stato postulato anche da alcuni fotografì (valga per tutti Ansel Adams con il suo concetto di previsualizzazione), ma nel caso della fotografia esso dovrà essere formulato in modo praticamente istantaneo. Sarà indispensabile anche una immensa flessibilità per applicarlo in modo creativo alla scena da ritrarre, e ai vari fattori, fisici e psicologici, che la condizionano. Inoltredovrà far parte di questo atteggiamento creativo (basato più su processi intuitivi che logici) anche una valutazione previa dei fattori fisico- chimici sui quali l’autore potrà intervenire dopo lo scatto, e che sono determinanti per la riuscita dell’opera. Mentre nella pittura per esempio non è indispensabile, strettamente parlando, che l’artista conosca in dettaglio la chimica dei pigmenti che usa per ottenere risultati validi, in fotografia delle nozioni tecniche di base sono necessarie per arrivare a possederne l’alfabeto espressivo. L’artista riuscirà a esprimersi al meglio delle sue possibilità solo se avrà assimilato la tecnologia fisico-chimica coinvolta nel processo creativo della fotografia.

Ai fattori fisico-chimici sui quali l’autore potrà intervenire dopo la ripresa vanno aggiunti oggigiorno quelli elettronici, che aprono un capitolo interamente nuovo di interventi possibili, talvolta determinanti per la buona riuscita di un’immagine. Si tratterà per l’artista di assimilare una tecnologia basata sull’uso di elaboratori, spesso altamente sofisticati, di periferiche specifiche e di programmi complessi per poter arrivare all’immagine finale da lui visualizzata al momento della ripresa, sia che essa sia stata analogica o digitale. Tralascio per ora le elaborazioni secondarie delle immagini elettroniche, che secondo me rappresentano un capitolo a parte del processo creativo fotografico.

Un esempio tipico è rappresentato dal “mosso”: quando è accidentale, difficilmente produce immagini esteticamente valide, mentre se viene pilotato dall’artista può dare risultati di straordinaria efficacia. Un altro esempio, riferentesi alle leggi dell’ottica, è quello della messa a fuoco selettiva: si tratta di una variabile molto importante a disposizione dell’artista per mettere in rilievo dettagli che rispecchino la sua visione. Purtroppo questa variabile non è utilizzabile con altrettanta efficacia nel caso della foto digitale per ragioni fisiche inerenti le proprietà del sensore che registra le immagini.

Un capitolo a sé è rappresentato dalla chimica delle emulsioni fotografiche e da quella che presiede alla composizione degli sviluppatori, sia per pellicole che per carte, mentre nel settore della fotografia elettronica si assiste a continui miglioramenti dei sensori preposti alla captazione delle immagini, con considerevoli aggiornamenti dei costi di produzione. Inoltre, il drammatico sviluppo della tecnologia nel settore della fotografia, sia argentica che elettronica, ci obbliga ad aggiornare costantemente i nostri criteri di giudizio su opere prodotte mediante mezzi tecnici sempre più sofisticati. Tra questi nel settore argentico emergono due fattori fondamentali: da un lato l’avvento di pellicole ultrarapide e di tempi di otturazione ultraveloci, e dall’altro il perfezionamento di emulsioni in grado di riprodurre i colori in tutte le loro sfumature, con vari gradi di specificità. Nel settore elettronico i progressi nella definizione e nella resa dei dettagli e dei colori da parte di sensori di grandezza uguale a quella delle pellicole hanno portato a una netta differenziazione del mercato professionale da quello amatoriale, con l’avvento di macchine fotografiche (o dorsi) “digitali” che nulla hanno da invidiare a quelle a pellicola. (Non intendiamo discutere in questa sede le considerevoli differenze intrinseche tra i due tipi di immagini). È indubbio che con l’ausilio di questi mezzi tecnici si arriva a esplorare territori sconosciuti, finora considerati addirittura inconoscibili.

L’equivoco sulla chiave di lettura delle opere fotografiche si è protratto fino ai giorni nostri. Ancora oggi, fatte le debite eccezioni, è difficile incontrare un critico d’arte che nell’analisi di un’immagine fotografica applichi criteri specificamente pertinenti al linguaggio fotografico. Si va perpetuando una situazione di comodo, tendente addirittura a negare ogni responsabilità creativa a un artista che si serva di una tecnologia tanto più meccanicamente sofisticata di quelle in uso nelle altre arti visive. Tale confusione di base sul valore espressivo ed estetico di una fotografia ha generato vari pseudo-canoni che vengono applicati secondo una moda o secondo calcoli di mercato. Va tenuto presente che la fotografia è l’unico linguaggio artistico nel quale il referente -il dato di realtà- è parte integrante del sistema, senza il quale l’opera non potrebbe esistere. Inoltre va considerato che ogni fruitore partecipa in un certo modo alla creazione dell’immagine con la sua personale lettura interpretativa, costruendo una nuova realtà dipendente dal proprio vissuto, che va a integrare quella primaria della scena originale e quella secondaria prodotta dall’elaborazione tecnica, culturale ed estetica da parte del fotografo. La costruzione di questo terzo livello di realtà può essere influenzata dal contesto di presentazione della fotografia: ogni immagine fotografica è per sua natura polisemica, permettendo molte letture, tutte e ciascuna legate a un contesto. Non esiste un’interpretazione “neutra”: nella lettura di un’immagine indice e icona non possono essere compresi isolatamente. Spesso può addirittura accadere che attraverso l’interpretazione si dia vita a un passato mai esistito, al quale non corrisponde una realtà primaria: tra il referente e la sua rappresentazione c’è un labirinto il cui schema si è perso nel passato.

Oggigiorno, grazie agli enormi progressi tecnologici, un reporter che si trova ad assistere a un avvenimento saliente può riuscire abbastanza agevolmente a ottenere immagini significative e a farle pervenire ai media in tempo reale. Ebbene, il risultato della sua abilità nell’immortalare un evento, spesso carico di violenza o crudeltà (anche le immagini più toccanti molto raramente rappresenteranno un genuino gesto d’amore), verrà sovente messo allo stesso livello esegetico di un’immagine originale sorta dall’incontro tra le fantasie inconscie di un artista e un frammento di realtà.

Con ciò non si vuole affermare che non esistano immagini documentarie dotate di valore estetico, né immagini creative che ne sono sprovviste. Però troppo spesso si parla di “belle” fotografie con riferimento a documenti di innegabile valore storico e documentario, confondendo più o meno volutamente la pregnanza del contenuto con dei valori estetici formali. Si dimentica che il contenuto di un’opera d’arte è la sua forma. Talvolta si propone addirittura un’analisi estetica di fotografie-documento, senza distinguere tra contenuto e forma nel messaggio visivo.

D’altro canto molte immagini prodotte con il mezzo fotografico al puro scopo di dar vita a impulsi creativi dei loro autori non vengono neppure considerate degne di analisi. Sporadicamente si assiste alla presentazione o alla valutazione di un’opera fotografica originale con espressioni pertinenti al linguaggio proprio della fotografia: nella maggioranza dei casi si parla per analogia o per consonanza, applicando i criteri in uso per altre forme di arti visive.

Roland Barthes, autorità nel campo dei linguaggi visivi, si pronuncia sulla fotografia nel suo libro “La Chambre Claire”. Egli ritiene che il significato di un’immagine fotografica sia da mettersi in stretta correlazione con l’esperienza personale dell’osservatore. Nega alla fotografia qualsiasi valore estetico, ma per giustificare l’impatto che alcune fotografie hanno su di lui, introduce due parametri, Studium e Punctum, di valore puramentesoggettivo e quasi magico, ed è costretto a ogni sorta di funambolismi per giustificare una lettura critica di immagini fotografiche, basata sul contenuto piuttosto che sulla forma. L’atteggiamento di un tale pensatore non si distacca da quello prevalente nella nostra cultura: sembra quasi che Barthes non abbia voluto comprendere la fotografia.

Per uno specialista del “segno” l’enorme potere sintetico di un’immagine fotografica, il suo valore significante basato sulla pura forma, la sua atemporalità ed essenzialità avranno probabilmente rappresentato un formidabile ostacolo al suo inoltrarsi su di un terreno pieno di incognite e da esplorare con umiltà, la quale indubbiamente non era il suo forte.

Invece, in un raro libretto apparso nel 1943, “Introduzione per una Estetica Fotografica”, due fotografi italiani con interessi teorici, A. Franchini e G. Vannucci, tentarono di individuare tra i canoni estetici applicabili alle arti visive quelli potenzialmente validi anche per la fotografia, e ne formularono altri propri per questa forma espressiva.

Essi riconoscono la validità di varie leggi della Gestalt e di alcuni concetti pertinenti alla tecnica fotografica, che illustrano con immagini, ovviamente in bianco e nero, sia riuscite che fallite.

Introducono tre parametri fondamentali, Illuminazione, Momento, e Resa, che anticipano, pur con una certa ingenuità, fattori riconosciuti oggi come determinanti per il valore estetico di una fotografia. Il loro grande merito consiste nell’aver voluto affermare già cinquant’anni fa l’esistenza e l’intrinseca validità di un linguaggio proprio della fotografia, da applicare sia durante la ripresa, che nel giudicare le immagini prodotte con tale mezzo.

La fotografia e il fattore tempo

Roberto Cavanna 20 febbraio 1995 (revisione dell’autore nel 2004/2005)

Nel 1889 Emile Reynaud ottenne un brevetto per il suo théâtreoptique, che consisteva nella proiezione su di uno schermo di immagini disegnate dall’autore su pellicola: nasceva allora la cinematografia. A quel tempo la fotografia aveva già più di cinquant’anni, e pochi anni più tardi i fratelli Lumière la applicarono all’immagine in movimento.

Iniziò cosi una controversia che non mi sembra affatto risolta, e cioè quale sia la differenza tra l’unità di base del linguaggio fotografico e quella del linguaggio cinematografico. Eppure il percorso e lo sviluppo delle due arti, pur avendo in comune vari aspetti tecnici, andavano differenziandosi sempre di più. L’aspetto tecnico fondamentale che unisce i due linguaggi è ovviamente il fenomeno fisico-chimico che permette la fissazione su di un supporto materiale di una scena captata per mezzo di un sistema ottico: si tratta di un’impressione a distanza che ha come intermediario un flusso di fotoni e come ricettore una pellicola ricoperta di alogenuri d’argento. (è bene precisare che nel caso in cui il supporto sia un convertitore di fotoni in elettroni i termini del problema non vengono affatto alterati, ragione per cui tutto ciò che diremo per la cinematografia vale anche per le riprese video; e ciò che diremo per la fotografia chimica vale anche per la fotografia elettronica, cosiddetta “digitale”). Tale processo implica l’assenza di un contatto diretto tra impregnante e impressione, la quale viene per cosi dire estratta dallo spazio fisico che la genera: prima di comparire nell’universo fisico del ricettore deve venir sottratta da quello dell’emittente. Il corollario di questa affermazione è molto semplice, ma non per questo meno importante. Siamo di fronte a un processo irreversibile: l’impressione non potrà mai essere restituita al contesto dal quale fu estratta.

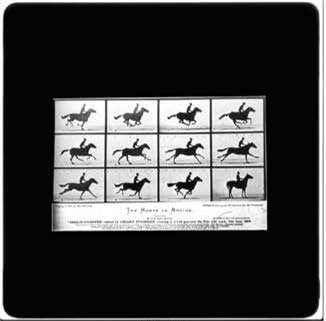

C’è invece una fondamentale differenza tra i due linguaggi: è quella che riguarda il fattore tempo e conseguentemente la rappresentazione del movimento. Caratteristica della fotografia è l’esclusione della sequenza di stimoli che per noi indicano il movimento: essa viene rimpiazzata dalla rappresentazione di un oggetto in un momento significativo di tale sequenza. La variabile tempo esce cosi dall’equazione. Nel linguaggio cinematografico invece l’unità semantica è rappresentata dalla sequenza, composta di più fotogrammi: un fotogramma non è, né pretende di essere, una fotografia.

Nel linguaggio fotografico l’autore determinerà e rappresenterà la sua percezione di un particolare istante del continuum spazio-temporale in modo tale che nell’immagine singola da lui ideata -e realizzata- si effettui una sintesi tra le dimensioni spaziali e quella temporale, la quale non è trasponibile analogicamente. Anche se il fotografo può operare in una gamma molto ampia, dall’istantanea rubata alla posa in studio, dovrà sempre senza eccezioni effettuare una tale sintesi. In una frazione di secondo dovrà effettuare una “ricognizione” della scena per riuscire poi a rendere in una sola immagine quella particolare configurazione spazio- temporale che dia valore e significato all’incontro tra un evento reale e una sua visione interiore. Paradossalmente dovrà “riconoscere” un oggetto mai visto prima.

Una fotografia sarà tanto più riuscita quanto più sarà atemporale, mentre è vero il contrario per il fotogramma cinematografico, che è come una parola in una frase -la sequenza-, e sarà tanto più riuscito quanto meglio riuscirà a integrarvisi. L’autore userà un alfabeto e una sintassi differenti da quelli del fotografo: il suo discorso si comporrà di sequenze opportunamente collegate mediante il montaggio, che si propongono allo spettatore come elementi di un racconto visivo nel fluire del tempo, non importa se reale o interiore. Nella cinematografia, a differenza della fotografia, non sorgono dubbi sui canoni da applicare per una esegesi critica, il che avvalora maggiormente la tesi della sostanziale differenza di unità semantica nei due linguaggi.

Studi sperimentali recenti hanno dimostrato che una sequenza cinematografica viene percepita in maniera molto diversa da un’immagine fotografica. Nel cinema l’attenzione dello spettatore è monopolizzata dal movimento, che l’occhio segue a scapito dei dettagli e dei colori presenti nei singoli fotogrammi. Invece nell’osservazione di un’immagine fotografica, all’inizio l’attenzione si fissa su di una zona percepita come più rilevante, per poi passare a esplorare l’immagine, alla ricerca, si direbbe, di ulteriori elementi significativi per la comprensione del messaggio visivo, in un continuo dipanarsi di percorsi e ricorsi. Una tale dinamica attiva nell’osservazione di un’immagine di per sé “statica” per definizione (nel senso di priva di evoluzione temporale, come abbiamo visto) sembra quasi voler ricreare a beneficio dei fruitore una rappresentazione di movimento all’interno dell’immagine stessa. Non dimentichiamo però che si tratterà in ogni caso di un intervento del tutto soggettivo, variabile secondo l’osservatore.

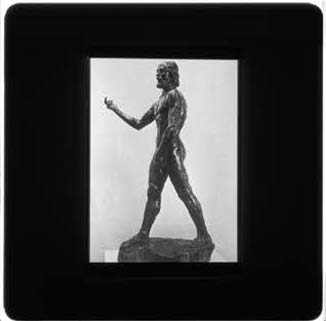

Nel 1887 l`Università della Pennsylvania pubblicò una vasta collezione di fotografie molto particolari, opera di EadweardMuybridge, fotografo inglese trapiantato negli Stati Uniti, intitolata “AnimalLocomotion…”: si trattava di più di ventimila immagini che illustravano tutte le fasi del movimento nella normale attività sia umana che animale. Vennero usate fino a ventiquattro macchine fotografiche contemporaneamente e si andava fino a un seimillesimo di secondo. Il progetto, durato dieci anni, era stato finanziato dal governatore della California, L. Stanford, che aveva scommesso diecimila dollari di allora che in certe fasi del galoppo tutte e quattro le zampe del cavallo erano sollevate da terra. Le immagini ottenute da Muybridge lo confermarono, contraddicendo le rappresentazioni pittoriche fino ad allora conosciute. Affascinanti ancora oggi sono le immagini di uccelli in volo, che dimostrarono posizioni delle ali fino ad allora insospettate.

Questo studio ebbe un notevole impatto sulla rappresentazione del movimento nelle arti visive del tempo. Rodin, tanto per citare uno degli artisti che entrarono in polemica con il lavoro di Muybridge (e del suo contemporaneo francese Marey, che operò in modo simile), criticò le foto che mostravano un uomo che cammina, difendendo una propria scultura di San Giovanni Battista rappresentato in movimento ma con ambedue i piedi per terra. Dietro queste diatribe si nasconde una verità fondamentale, ma non per questo meno sconvolgente: prima dell’avvento della fotografia gli esseri umani non avevano potuto vedere delle immagini veramente “istantanee”, dato che la persistenza delle immagini sulla retina, cioè la soglia percettiva umana, è di circa un venticinquesimo di secondo. Ma questo intervallo corrisponde a più di duecento seimillesimi di secondo, per cui in una sola immagine percepibile dall’occhio umano entrerebbero un paio di centinaia di quelle prodotte da Muybridge! Un’analisi del movimento su tali basi risulterebbe del tutto innaturale ai nostri occhi. Rodin aveva ragione a modo suo nel mostrare la dinamicità di un atteggiamento umano pur rappresentando il soggetto con ambedue i piedi poggiati per terra.

In una sequenza cinematografica il movimento viene scomposto e rappresentato da una successione di fotogrammi, 24 al secondo (25 per il video). Per moltissimi anni la velocità di otturazione veniva determinata dal tempo necessario per passare al fotogramma successivo, risultando così molto vicina alla soglia percettiva umana.

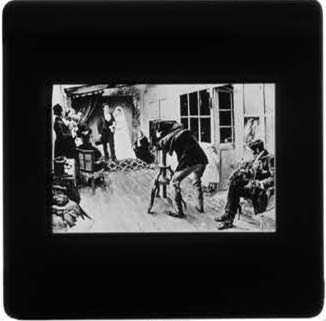

L’avvento della fotografia ha dunque introdotto una novità saliente nella percezione della realtà, cioè la possibilità di creare immagini istantanee, e conseguentemente di registrare espressioni fino ad allora invisibili e pertanto considerate inesistenti. L’impatto più drammatico si ebbe nel ritratto, che ancora per molti anni dopo gli inizi della fotografia veniva effettuato di necessità con pose lunghe, di molto superiori al venticinquesimo di secondo, anzi tanto lunghe, specialmente agli inizi, da costringere i soggetti in pose così rilassate da negare all’espressione qualsiasi dinamismo. Con l’introduzione del lampo al magnesio la situazione non migliorò affatto, dato che i fotografi ritrattisti richiedevano ai soggetti di assumere una posa stereotipata, che immortalavano sulle loro lastre.

Oggigiorno si presenta il problema opposto, data la possibilità di registrare persino in luce ambiente immagini talmente fuggevoli (esistono otturatori che arrivano al dodicimillesimodi secondo, pellicole ultrasensibili e flash molto sofisticati) da non permettere neppure al soggetto di riconoscervisi, poiché sono enormemente al di sotto della soglia percettiva umana. La possibilità di registrare in tal modo delle “microespressioni” mette in questione il termine “vero” in quanto “naturale”: da un lato può essere vero qualcosa di non normalmente percepibile, dall’altro però ciò che siamo in grado di percepire non sempre esaurisce tutto il contenuto della realtà.

Parallelamente nella cinematografia si sono manifestati vari tentativi di utilizzare i progressi della tecnologia fisico-chimica ed elettronica per rendere sempre più significativa l’unità semantica, cioè la sequenza. Non ritengo mio còmpito in questa sede analizzarli. Basterà citare l’uso accorto di otturatori a velocità variabile, e il recente sviluppo della tecnologia video digitale.

Fotografia e psicologia: 1. Il ritratto

Nel ritratto il rapporto tra autore e soggetto è sostanzialmente differente nella pittura e nella fotografia. Nel primo caso il soggetto accetta di “posare” per il pittore, cioè di lasciarsi congelare in atteggiamenti scelti di comune accordo e tali da potersi riprodurre da seduta a seduta con impercettibili variazioni. Si affida completamente all’ispirazione e alla capacità del pittore: le sue apparenze saranno destinate a contare fino a un certo punto, sarà l’estro dell’artista a determinare l’immagine. Nel caso della fotografia la situazione è differente, perché il soggetto sa che le sue apparenze apporteranno all’opera un contributo imprescindibile.

Si tratterà pertanto di un incontro\scontro di due universi, ciascuno con le sue chiusure, le sue valenze aperte, i suoi desideri di proiezione, i suoi aneliti di riconoscimento. Però esiste un’innegabile disparità: uno dei due contendenti ha di fronte agli occhi una “macchina”, sia essa minuscola, quasi assimilabile agli occhiali del miope, sia mastodontica come un trofeo sul suo piedistallo, tale da obbligarlo a nascondervisi dietro sotto un panno nero. Benché il rapporto appaia tanto squilibrato, il compito andrà diviso equamente tra i due partecipanti alla sfida. Si dovrà raggiungere un accordo, più o meno esplicito, su alcuni punti: vestiti sì vestiti no, eventuale trucco, luce naturale o artificiale, bianconero o colore. Sia che prevalga l’opinione dell’uno o quella dell’altro, comunque le scelte si faranno d’accordo tra i compagni d’avventura.

Se si desidera rispettare l’integrità e la dignità di un soggetto, queste premesse saranno valide sia nel caso di persone committenti all’artista un proprio ritratto, sia nel caso di modelli, amatoriali o professionali, scelti dal fotografo. Una persona che accetta o addirittura richiede di essere ritratta si trova nell’imbarazzante condizione di dover “essere se stessa”. Ma come si fà a manifestarsi senza concedersi quale preda inerme a un osservatore invadente e sfrontato? Perché, è inutile negarlo, tale risulterà il fotografo se vorrà riuscire a captare particolari momenti di grazia del suo soggetto. All’artista fotografo è richiesta una reale capacità di contatto: dovrà essere capace di alleviare i timori di una donna che non vuole mostrare gli anni, minimizzare i pudori di una giovane che vuole nascondere la sua inesperienza, rassicurare un giovane insicuro della sua virilità, svelare la vulnerabilità di un uomo affermato, non violentare il pudore della solitudine di una persona anziana, insomma dovrà saper leggere dietro la maschera sociale del suo prossimo.

Forse gli unici a combattere ad armi pari con i fotografi sono gli attori, capaci di mimare differenti stati d’animo e di dar corpo a personaggi fittizi.

La finzione è sempre più verosimile della realtà, se non altro perché i personaggi coinvolti sanno di stare recitando. Un soggetto in genere non accetterebbe mai l’idea di star facendo la sua parte sul palcoscenico della vita, anche se è cosciente di portare una maschera nei suoi rapporti sociali. Ciascuno ha la sua opinione personale, vera o errata, di quale sia l’aspetto che lo rappresenta per il meglio. Tutti naturalmente pretendono che il fotografo colga proprio e unicamente quell’aspetto. Quest’atteggiamento così comune pone il fotografo in seria difficoltà: dovrà arrivare a superare la dicotomia tra due mondi personali. Alle proterve pretese del soggetto può solo opporre un atteggiamento umile e candido, perché non sa a priori come e quando si manifestino gli stati di grazia da lui intravisti nel soggetto, benché intuisca come modularli attraverso una forma sempre mutevole.

Cercherà di cogliere quella più consona alla persona che gli sta di fronte nella sua integrità, libera e diversa da lui. È difficile condurre un soggetto allo scoperto senza prevaricare e senza ferirlo, ma quando ci si riesce i risultati sono gratificanti. Se il fotografo si porrà di fronte al soggetto con occhio attento e con grande rispetto arriverà a percepire -e con un po’ di fortuna a registrare- stati d’animo molto diversi, momenti espressivi di varia intensità e pregnanza, che il soggetto stesso vive a livelli profondi ma che non sempre affiorano alla sua coscienza, e pertanto non gli/le sono evidenti.

Tutti gli artifizi saranno validi per stabilire un contatto reale, meno quelli che si estendono su tempi lunghi, dato che la comunicazione auspicata dovrà essere stabilita, vissuta, e registrata in un tempo brevissimo. Andrà risvegliato nel soggetto il desiderio dì partecipare, di comunicare, mostrandosi in tutta semplicità quale è o crede di essere. Sarà compito del fotografo demistificare atteggiamenti troppo esibizionistici o vincere ritrosie ingiustificate, malgrado tutte le difficoltà provocate dai preconcetti radicati nel profondo di tutti gli esseri umani sulla propria immagine e sulla necessità di preservarne l’integrità. Si pensi ai primitivi che temono di venir derubati del loro principio vitale da chi riesca, in modo per loro magico, a riprodurre le loro fattezze. L’altra faccia della medaglia è rappresentata dal malcelato desiderio di possedere un’altra persona (viva o morta!), chiaramente indicato dall’uso di espressioni quali “to shoot a picture” -sparare una foto-, “I gotyou” -ti ho preso-, “I caughtyou” -ti ho catturato- di uso corrente negli Stati Uniti. Altro che comunicazione paritaria tra esseri liberi!

I risultati più validi nel ritratto fotografico si otterranno quando si raggiungerà una osmosi tra la personalità del soggetto e quella dell’autore, basata sull’accettazione reciproca. L’opera finita si presenterà allora dotata di un imponderabile equilibrio tra lo stile proprio dell’artista e il carattere della persona ritratta, manifestando un valore emozionale ed estetico indipendente dal suo contenuto specifico.

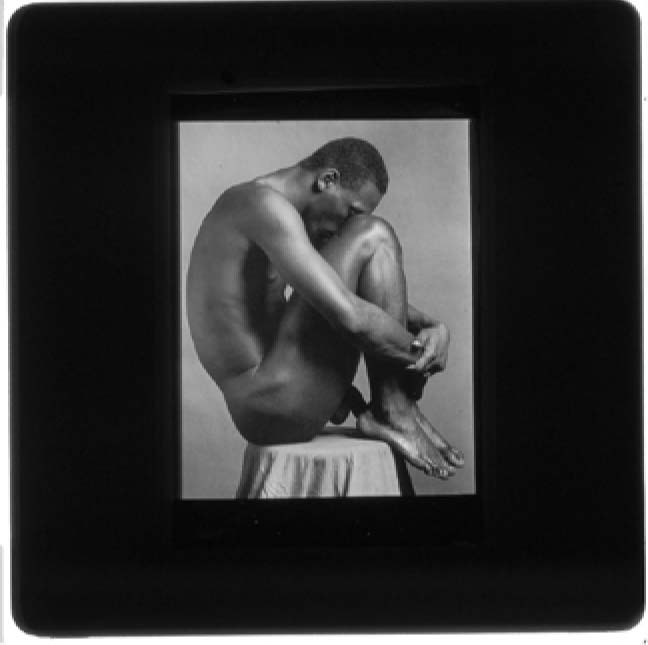

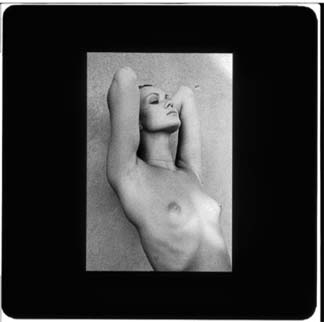

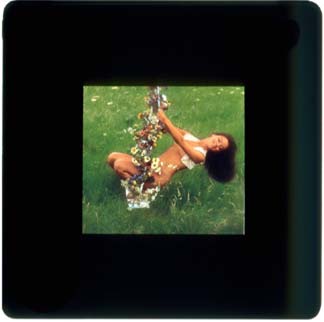

Fotografia e psicologia: 2. Il nudo

L’essere umano ha da sempre avuto l’impulso di rappresentare l’armonia inerente nelle fattezze del corpo umano. L’equilibrio delle varie parti anatomiche e l’espressività che scaturisce dalle loro interazioni sono state argomento di rappresentazione visiva durante millenni. Vi sono immagini corporee, anche tra quelle molto antiche, più eloquenti dell’espressione del viso di una persona.

Nel campo dei nudo l’avvento della fotografia ha creato una situazione di alta conflittualità intrinseca: come rappresentare nel modo più naturale possibile delle forme cosi cariche di emotività? Come evitare di cadere nel più piatto naturalismo? Le immagini del corpo umano portano in sé significati profondi pertinenti alle due forze Eros e Thanatos, spesso rimossi e pertanto inaccessibili alla sfera cosciente. Il corpo della donna in particolare è talmente carico di valenze significanti a tutti i livelli, che non c’è da stupirsi se i fotografi hanno avuto molta difficoltà nell’esplorarlo senza preconcetti.

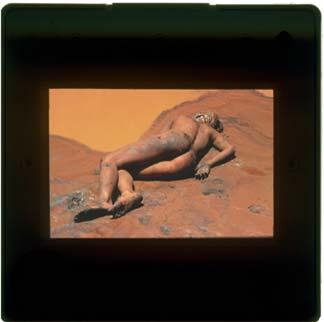

Non bisogna dimenticare che la donna in quanto genitrice rappresenta l’oggetto primario per tutti gli esseri umani, sia maschi che femmine, con conseguenze profondamente diverse per lo sviluppo delle rispettive personalità e della capacità di rapporto tra i due sessi. L’iconografia in genere ha risentito di questa diversità di impatto, e conseguentemente di atteggiamento, sostenuta anche dalla diversa immagine proiettata dai genitali maschili e da quelli femminili. Dei primi, prominenti, è stata costantemente evitata una rappresentazione funzionale, eccetto in casi estremi di culti della fecondità, mentre i secondi, protetti e misteriosi, hanno suscitato una curiosità malsana e aberrante, che ha condotto a deplorevoli ammiccamenti e a rappresentazioni indegne della condizione e della funzione creatrice della donna. Con questo non auspichiamo che le rappresentazioni di nudo femminile rispecchino solo la maternità, né quelle del nudo maschile, in verità piuttosto rare, la forza fisica dell’atleta. È certamente possibile,ritraendo il corpo umano, rendere un dovuto omaggio alla natura, producendo immagini armoniose, dalle quali emerga il senso della vita non contaminato da primordiali sensi di colpa, e nelle quali si manifestino senza falsi pudori l’amore e il desiderio di conoscenza presenti in tutti gli esseri viventi. Tuttavia per negare o quanto meno attutire lo spietato realismo dell’immagine fotografica sono state tentate tutte le manipolazioni pensabili, mentre dal lato opposto si è arrivati a esasperarlo allestendo una mostra di “ritratti” fotografici di cadaveri all’obitorio.

Un argomento scottante è quello delle fotografie con esplicito accento sulla sfera sessuale, comportanti illustrazioni dei genitali e delle loro funzioni, che vengono considerate pornografiche secondo la morale corrente nel mondo occidentale. Forse proprio a causa di queste barriere culturali il nudo erotico è rimasto un capitolo praticamente inesplorato, malgrado sia un argomento pieno di fascino e di significato per l’individuo e per la società.

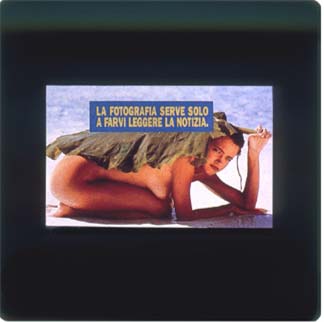

Non va dimenticato inoltre che in molte culture i vari tabù sessuali sono stati, più o meno subdolamente, estesi alla nudità in generale, che alluderebbe inevitabilmente a comportamenti da censurare. Questa medaglia ha un rovescio altrettanto allarmante, e cioè l’uso sfacciatamente provocante del nudo, specialmente di donne giovani e belle, per attirare l’attenzione su prodotti offerti in vendita, o comunque su eventi da proporre al grande pubblico.

Mentre questi messaggi commerciali, che nulla hanno a che vedere con i rapporti intimi tra i sessi, sono sempre maliziosamente e spesso volgarmente allusivi, quelli di morte e/o di violenza vengono esibiti con tracotanza, come se dei primi ci fosse da vergognarsi, e dei secondi da esser fieri.

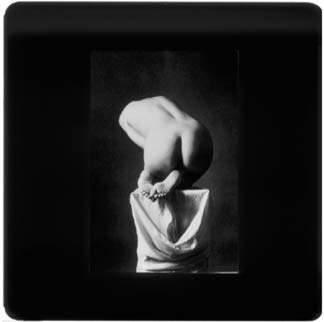

Molte delle proposizioni che sono state illustrate per il ritratto si possono trasporre al nudo, adattandole alle mutate condizioni espressive. Persino il primo punto sul quale si devono accordare i “contendenti”, vestiti sì vestiti no, che apparirebbe scontato, non lo è affatto. È purtroppo invalso l’uso in fotografia di velare con vari artifizi certe parti anatomiche, in nome di un mal digerito senso del pudore, riuscendo cosi a dirigervi con malizia l’attenzione dell’osservatore. Mentre le immagini di nudo integrale sono limpide nella loro essenzialità, quelle costruite con artifizi peccano proprio di quella oscenità che sta nella mente di chi le realizza.

Càpita spesso, nel caso in cui i soggetti siano giovani donne coscienti del fatto che le loro fattezze hanno purtroppo un valore di mercato, che esse desiderino amministrare tale loro capitale, calcolando con oculatezza i centimetri quadrati di pelle da esporre,compatibilmente con il mantenere vivo l’interesse del pubblico per tali loro qualità ritenute tanto preziose, mentre sono in realtà superficiali e caduche. Su questo problema i fotografi hanno atteggiamenti molto diversi, e spesso antitetici. Personalmente trovo oscene le immagini di donne in indumenti intimi, che lasciano intravedere le loro parti sessualmente più significative. Chissà perché nessuno fotografa un personaggio maschile in mutande, altro che per metterlo in ridicolo.

Il nudo integrale si presta però a una sottile mistificazione, quella di addolcirne l’impatto emotivo contrabbandandolo come “artistico” -in senso di accademico- quasi a indicare che la sua immagine va nobilitata prima di venir esposta a possibili osservatori, bambini compresi. Viene ipocriticamente negata in tal modo una componente fondamentale dell’espressività di un corpo umano, e cioè la sua connaturata sensualità, che spesso scaturisce prepotentemente dalle sue stesse forme. Con un’accorta regia delle pose da far assumere al soggetto e con un uso particolare dell’illuminazione e del colore (o delle tonalità di grigio nel caso del bianco e nero), si cerca di realizzare un’immagine che conduca l’osservatore in un dominio quanto più possibile “spirituale”, negando la stessa ragion d’essere di un’immagine del corpo umano, cioè la sua “corporeità”, perfettamente realizzabile in fotografia sia con l’atteggiamento più verista che con tecniche tendenti all’astratto.

Un’altra questione che sorge spesso nella rappresentazione fotografica del nudo è quella della scelta tra il colore e il bianco e nero. Non ritengo che vi sia alcuna pregiudiziale per l’uso dell’una o dell’altra tecnica: si possono ottenere risultati validissimi sia traendo partito dal maggior verismo del colore, per esempio nei casi in cui si voglia rappresentare l’essere umano ambientato in natura, sia dal maggior potere di astrazione del bianco e nero, quando si vogliano mettere in risalto caratteristiche formali intrinseche al soggetto.

Un discorso a parte merita il ritratto nudo, genere che si è andato affermando negli ultimi anni. Le difficoltà da sormontare in tali circostanze sono innumerevoli, risultando dalla somma di quelle pertinenti ai due campi. È importante che il fotografo non approfitti della condizione inerme ed esposta del soggetto, ponendosi in una posizione di superiorità direi quasi sociale per il semplice fatto di essere vestito e armato dei suoi strumenti di lavoro. Purtroppo, una reale comunicazione in tale situazione è resa particolarmente difficile dai vari tabù operanti dalle due parti, ma lo sforzo di comprensione richiesto ai partecipanti vale la pena di essere tentato.

Fotografia e psicologia: 3. Le leggi della percezione

La teoria psicologica che riveste la maggiore importanza in fotografia è quella della Gestalt. In ‘Perception and Photography” Richard D. Zakia, insegnante al Rochester Institute of Technology, spiega agli studenti come applicare e come trasgredire tali leggi per produrre immagini fotografiche significative. I concetti più importanti per la fotografia sono quelli di Prossimità, Somiglianza, Continuità, e Chiusura, dai quali derivano altre regole quali la Simmetria e il rapporto Figura\Fondo.

Tali leggi sono ovviamente applicabili a tutte le forme di arte figurativa: è interessante constatare che risultano valide anche per la fotografia. Un’immagine originale può venir prodotta sia rispettando che trasgredendo queste leggi, ma in ambedue i casi l’impatto visivo sarà mediato da tali regole, sia che esse siano state applicate -o trasgredite-, con o senza premeditazione.

Un esempio pertinente è quello del contributo della grana d’argento all’aspetto finale di un’immagine fotografica in bianco e nero. Se in un ritratto si vogliono ottenere toni della pelle quanto più possibili fedeli e realistici si userà una pellicola molto poco sensibile e quindi praticamente sprovvista di grana, sviluppandola con un rivelatore morbido e stampandola su carta di contrasto moderato. Ma si può anche volutamente fare un uso creativo della trasgressione, usando una pellicola rapidissima e quindi dotata di grana molto evidente, e una carta molto contrastata, allo scopo di ottenere una immagine quasi grafica: confondendo volutamente la figura con il fondo si lascerà all’osservatore una più vasta gamma di possibilità interpretative. Nel primo caso il processo usato -la fotografia in bianco e nero più “fedele” possibile- pur essendo una rappresentazione particolarmente limitata del reale (che noi, non dimentichiamolo, percepiamo a colori e in tre dimensioni spaziali più una temporale,), suggerirà fortemente la scena naturale ritratta. Nel secondo l’opera si presenterà come un segno astratto, un invito all’osservatore a partecipare all’incontro tra una realtà esterna, in teoria percepibile da chiunque, e una realtà interiore specifica propria dell’autore. In ambedue i casi però l’immagine si presenterà con valori estetici suoi propri, pertinenti al mezzo fotografico. Comunque, non va dimenticato che un’opera completa è più della somma delle parti che la compongono: la teoria dellaGestalt ci permette di formalizzare questo concetto, pur senza arrivare a spiegarcene il meccanismo. Inoltre, appare evidente come tale teoria non arriva assolutamente a coprire tutto il terreno espressivo proprio del linguaggio fotografico. Queste considerazioni da sole dovrebbero bastare a convincerci della necessità di formulare un apparato critico specifico per tale linguaggio.

Fotografia e psicologia: 4. Considerazioni psicodinarniche

Freud, parlando dell’analisi della creazione artistica, dice che le opere d’arte in un certo senso assomigliano ai sogni in quanto servirebbero a evitare conflitti aperti con i meccanismi della rimozione, riuscendo al tempo stesso a soddisfare pulsioni inconscie del soggetto. Tuttavia, le opere d’arte, a differenza dei sogni, servirebbero anche a comunicare con gli altri, suscitando in loro emozioni paragonabili a quelle da noi provate. Pertanto, quando si sottopone un’opera a una indagine critica può essere interessante considerarla non solo dal punto di vista estetico ma anche da quello psicodinamico. Possiamo portare a esempio per il bianco e nero i paesaggi naturalistici di Ansel Adams, e per il colore quelli minimalisti di Franco Fontana.

Le composizioni dell’autore californiano sono accuratissime. La sua maestria tecnica gli permette di distribuire con grande equilibrio in uno spazio vastissimo delle masse imponenti, rese con estrema nitidezza e ricchezza di toni, alle quali il colore non aggiungerebbe nulla -anzi le banalizzerebbe-.

I suoi paesaggi ci appaiono come tentativi di rappresentare con grande rispetto la realtà naturale quale oggetto primario. Questa nitida Madre Natura onnipresente nelle sue opere ci appare come una continua proiezione all’esterno di una sua istanza profonda di comunicare con una figura materna interiorizzata. Egli usava una quantità di razionalizzazioni secondarie basate su raffinatezze tecniche per insegnare ai suoi allievi come ottenere risultati paragonabili ai suoi. Si potrà forse riuscire a trasmettere ad altri una tecnica, ma l’esigenza di dar vita creativamente a propri fantasmi interiori cadrà su terreno fertile solo nel caso che nell’inconscio dell’allievo preesista una dinamica simile a quella agente nel maestro.

Con l’essenzialità spaziale e cromatica dei paesaggi di Franco Fontana ci troviamo in un dominio completamente diverso. Si tratta in genere di frammenti di realtà avulsi dal loro contesto mediante l’uso di lunghe focali, catturati in un particolare istante di sospensione degli abituali parametri spaziotemporali. Il tema ricorrente in queste opere è la mancanza di dimensioni umane, la negazione del “terrestre”, la rappresentazione dell’infinito mare e cielo, luoghi inabitabili da esseri viventi.

Quasi che l’autore si preoccupi di minimizzare la propria presenza, di non descrivere, come se dicesse “Non sono io che la vedo cosi, la natura è così, è tanto più grande di noi”. In queste immagini l’uso del colore (spesso prevale il monocromatismo) contribuisce a porre l’osservatore di fronte a orizzonti insondabili. Fontana dice di non lavorare né insegnare basandosi su sue esperienze precedenti: per lui l’unica memoria valida è quella del futuro. Una verosimile chiave di lettura di quelle sue opere potrebbe essere un desiderio di esorcizzare i propri fantasmi interiori proiettandoli nella realtà esteriore, come fa il bambino quando inizia a rendersi conto dei limiti dei suo Io.

Il futuro della fotografia creativa

Il rapidissimo sviluppo delle varie tecnologie fotografiche ha portato a un enorme aumento del numero di foto scattate a ogni istante in tutto il mondo. Non considerando le foto- ricordo, che sono la maggioranza, le rimanenti si possono dividere in quattro grandi categorie: documentarie, pubblicitarie, scientifiche, artistiche.

Le immagini delle prime tre categorie hanno in comune una caratteristica fondamentale, quella di essere create con il fine precipuo di venire riprodotte e diffuse con vari mezzi, tutti estranei al linguaggio fotografico. Sono fatte per essere fruite come immagini in sé dal maggior numero possibile di osservatori, per essere consumate senza riguardo per le loro qualità formali (le quali vengono comunque negate per definizione, dato che tali immagini vengono prodotte con lo scopo di venir riprodotte). Con ciò non vogliamo negare che anche in esse non si possa riscontrare, con maggiore o minore frequenza, la presenza di caratteri stilistici e di una espressività formale, che potrebbero persino giustificarne un’analisi estetica. Qui però sorge un problema. Un’analisi applicata ai valori formali di tali immagini (i quali ne rappresentano per definizione un carattere accidentale, non certo quello primario), non ne prenderebbe in considerazione l’essenza, né terrebbe conto del fine implicito o dichiarato per il quale sono state prodotte. Inoltre in molti casi è addirittura impossibile pervenire a esaminare un’opera originale, ne circolano solo riproduzioni. È come se a un critico di pittura si chiedesse di esprimersi sul tocco di un artista presentandogli una fotografia del quadro in questione!

Nel 1929 Moholy-Nagy formulò un concetto fondamentale, e cioè che l’essenza del nuovo linguaggio artistico consiste nella capacità del fotografo di crearsi nuove esperienze personali nello spazio e nel tempo. I suoi contemporanei non si resero conto dell’importanza di queste affermazioni, che ancora oggi influenzano i fotografi creativi. Inoltre egli dichiarò che la decadenza di alcune scuole fotografiche dell’inizio del Novecento era dovuta alla confusione nei canoni estetici da applicare, e all’insistenza nell’usare quelli propri della pittura. Come nell’evolversi della produzione pittorica moderna si manifestarono motivazioni incrociate di superamento dei classici e necessità di affermazioni trasgressive -che diedero luogo alla nascita di una nuova estetica, più consona ai tempi- così la fotografia sta attraversando un periodo di transizione e di superamento di sterili posizioni accademiche, che indubbiamente col tempo porterà i suoi frutti.

Le questioni controverse sul tappeto sono innumerevoli, e alcune andranno risolte senza ulteriori indugi, se si vuol vedere una valida esegesi svilupparsi parallelamente a questo nuovo inimitabile mezzo espressivo. Per esempio, quale chiave di lettura usare per immagini ottenute con ottiche di lunghezze focali estreme, che permettono all’artista di battere vie completamente nuove e di produrre opere originali, assolutamente impensabili fino a pochi anni fa? Intendiamoci, non vogliamo affermare che sia il mezzo tecnico, d’altronde continuamente accusato di eccessiva meccanicità e automatismo, a fare l’artista, ma indubbiamente gli permette una libertà creativa di un’ampiezza prima inconcepibile. Comunque non è lecito considerare alla stessa stregua i vari tipi di fotografie prodotte nelle categorie sopra elencate. Sarebbe opportuno fare un po’ di chiarezza tra i fotografi stessi, perché questa confusione interna al sistema contribuisce non poco al perpetuarsi della generalizzazione corrente; la quale forse non è dovuta a una semplice mancanza di attenzione o di interesse, ma è un modo, neppure tanto sottile, con il quale i conservatori più retrivi attaccano un nuovo linguaggio espressivo che si èprepotentemente presentato alla ribalta delle arti figurative con tutto il peso di una nuova estetica e di un nuovo alfabeto espressivo. D’altro canto per la cinematografia, dopo vari anni di esitazione e di controversie anche accanite, e certamente non definitivamente risolte, si è andato affermando un codice di lettura che permette l’esegesi critica di opere prodotte con tale linguaggio. Per la sequenza filmica in effetti valgono criteri estetici, e formali in genere, che superano quelli che si potrebbero applicare al singolo fotogramma. Questo conserva tutte le caratteristiche di un elemento costitutivo di un discorso basato su di un alfabeto semantico più complesso di quello puro e semplice relativo all’immagine fotografica, sia essa chimica che elettronica.

Se ciò non è ancora avvenuto per la fotografia, le ragioni per un tale ritardo vanno probabilmente ricercate nella pregnanza intrinseca dell’immagine singola, che si presenta come un’opera dotata di vita autonoma, con particolari caratteristiche spazio-temporali. Per l’artista fotografo si tratterà di arrivare a concretizzare quella magica singolarità nel continuum spazio-tempo nella quale il significato di un frammento di realtà, percepito ed elaborato secondo la sua visione interiore, ne cancella tutti gli aspetti contingenti, apparendo in tutta la sua immanenza e atemporalità. Fissando un segmento di realtà presente l’autore dà vita futura a qualcosa che è già passato. Il linguaggio fotografico possiede nel proprio mezzo espressivo la capacità intrinseca di rappresentare una realtà esistente trascendendola: partendo da un’inesorabile e definitiva assenza ricrea una immaginaria presenza.

E’ opportuno far rilevare a questo punto un’altra differenza fondamentale tra la fotografia e la cinematografia: mentre questa richiede la coordinazione di diversi elementi e il contributo di molteplici risorse, sia umane che tecnologiche, unite a un considerevole impegno finanziario, la fotografia è nella stragrande maggioranza dei casi opera di un singolo individuo, che si trova da solo di fronte alla realtà, con piena libertà di esprimere in un’opera unica il confluire di certi suoi fantasmi interiori in un segmento del continuum spazio-temporale quale percepito dai suoi sensi.

Ritengo che ci si possa attendere nel prossimo futuro un rapido sviluppo della fotografia quale mezzo espressivo dotato di innumerevoli possibilità di comunicazione diretta, con segni che le sono propri. Per molte persone la fotografia può aprire la strada a un lavoro creativo. Bisogna tuttavia tener presente che si tratterà sempre di fare una fotografia, e non di prenderla. Con queste premesse ogni persona può essere artista, poeta nel senso etimologico del termine.

Conclusioni.

Cerchiamo nella natura il silenzio eloquente che precede ogni suono e ogni immagine, e che le contiene tutte. Viviamolo in consonanza con il nostro silenzio interiore per non farci sommergere dai rumori di fondo: arriveremo a intendere il linguaggio della natura. Non sforziamoci di ascoltare la sua voce: essa ci bisbiglia all’orecchio mentre noi ci aspettiamo che gridi da lontano. Cerchiamo di visualizzare la realtà esterna attraverso il nostro sguardo interiore: scopriremo nelle forme esterne una corrispondenza con le nostre visioni interne. Meditiamo prima di lavorare, senza concentrarci sul compito che verrà, lasciamo che affiorino alla superficie i nostri contenuti interiori. Non preoccupiamoci del mezzo tecnico altro che nel senso etimologico di preparare gli strumenti che ci permetteranno di esprimerci al meglio.

E’ importante accostarsi alla vita come a un piacevole dono, e non come a un pesante dovere. L’idea di una colpa universale, innata, del genere umano, secondo la quale bisognerebbe riacquistare la propria innocenza, va rifiutata come contraria alla natura. La natura è amore. I bambini sono candidi e innocenti. In ciascuno di noi il bambino vive per tutta la durata dell’esistenza, osservando il mondo esterno con occhi limpidi. Un artista lascia che il bambino in lui si manifesti senza ingiustificate timidezze. Egli cercherà all’interno di se stesso la rivelazione del potere della natura.

Poniamoci a testimoni dell’interazione tra esseri umani e mondo esterno, attenti al loro dialogo e cercando di registrarlo senza forzarlo nel quadro di idee preconcette. Se saremo aperti e ricettivi, non aggressivi, il mondo esterno e il nostro prossimo ci verranno incontro. Se conserveremo un atteggiamento di rispetto, riusciremo a svelare le armonie della natura, senza forzarla nei nostri schemi perfezionistici. Arriveremo allora a essere testimoni della sua multiforme capacità di espressione, delle infinite modulazioni tra luce e ombra.

APPENDICE

Vorrei sottoporre alla vostra attenzione un esempio di “sequenza” fotografica, e alcuni fotogrammi tratti da una sequenza cinematografica, per illustrarvi come differiscano sostanzialmente.

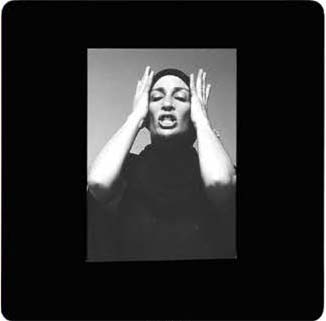

Nel primo caso si tratta di una persona molto sensibile che stava rammentando ed esprimendo dei contenuti affettivi che avevano avuto un grande impatto emotivo su di lei. Per uno di quei miracoli che contraddistinguono la fotografia creativa l’autore è riuscito a percepire e a fissare quattro fasi salienti di tale percorso espressivo. Vi prego di notare che ciascuna immagine è fine a se stessa, ed esprime con intensità pari alle altre l’emozione affiorante dal profondo del soggetto.

Ovviamente, come in un poema orientale composto di immagini e/o di caratteri, il quadro completo delle quattro immagini coinvolge il fruitore in un determinato stato emotivo con maggiore pregnanza e universalità di quanto non riescano a fare le immagini singole. Il percorso delle emozioni si manifesta nelle quattro immagini come un passaggio dalla riflessìone su di sé, con gli occhi bassi, quasi ad ascoltare una voce interiore, a un franco sguardo come di sfida

all’interlocutore, passando attraverso due stati d’animo intermedi, il primo rappresentato da uno sguardo generico, non focalizzato, e il secondo da un’occhiata perdutamente triste e nostalgica. Vi prego comunque di notare l’immanenza e la implicita staticità̀ sia delle singole immagini che del quadro complessivo creato mediante il loro accostamento.

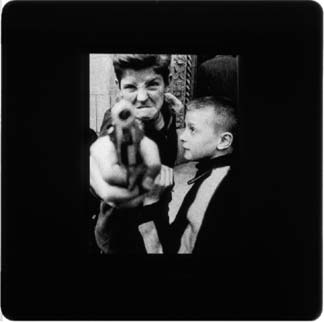

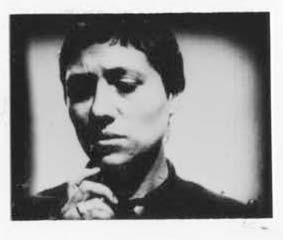

Invece, nel caso dei quattro fotogrammi isolati da un contesto molto incisivo, l’inizio della drammatica sequenza che vede Giovanna d’Arco di fronte agli inquisitori nel film di Dreyer, si percepisce come ogni immagine non sia fine a se stessa bensì̀ ne presupponga una precedente e una seguente, tutte ugualmente indispensabili al fine di rappresentare con il loro susseguirsi un fluire significativo di intenzioni e di sentimenti. La giovane non riconosce legittimi i propri accusatori, per cui non li guarda mai direttamente: ha come solo referente il suo Dio, e quindi alza gli occhi al cielo. Quando le domandano il suo nome e quanti anni ha, rimane perplessa, poi abbassa umilmente lo sguardo, come imbarazzata, ripiegandosi su se stessa. Si nota come ciascun fotogramma sia parte integrante di una sequenza, nella quale il parametro temporale ha lo stesso peso di quelli spaziali.